元コミュ障のコミュニケーション講師 みやたさとし です。

「口下手・コミュ障を治したい!」

そう思い立ちコミュニケーションを学びはじめると、頻繁に出会う言葉があります。

- 聞き上手は好かれる!

- 話し上手より聞き上手を目指せ!

会話術の本などを読めば、一冊につき一度はこんな言葉で聞き上手を推奨されることでしょう。

では、そもそも聞き上手ってどんな人のことを言うのでしょうか?

聞き上手になるには、何をすればいいのでしょう?

なんだかぼんやりしている人も多いと思います。

先に僕なりの答えを言うと、

「この人にだったら何でも話せる」という信頼を得られる人

です。

…まだぼんやりしていますかね(^_^;)

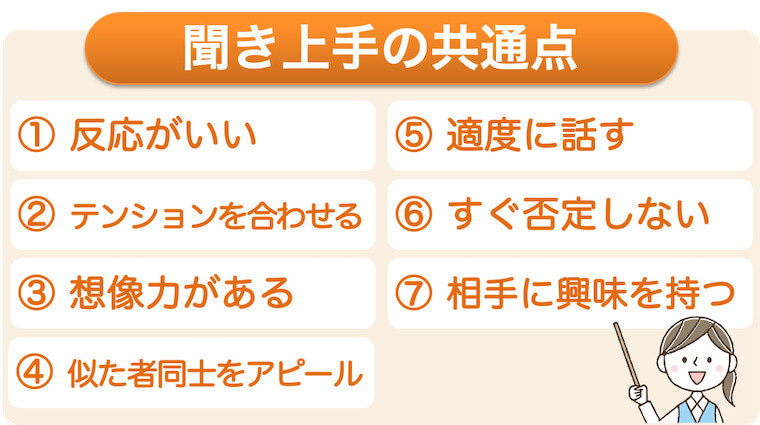

そこで今回は、「信頼を得るために聞き上手な人たちが実践している7つのこと」をまとめてみたので、順番に紹介していきます。

聞き上手は、反応がいい人である

相手の話にしっかり反応を返してあげること。

これが聞き方の基本中の基本です。

「聞く力=反応」

と言っても過言ではありません!

聞き上手な人は、もれなく反応がいい人です。

逆に会話が苦手な人には、反応が薄すぎる方が非常~に多いです。

せっかく話しかけても反応がなかったら、

「あの…、聞いてます? ひょっとして興味ないですか?」

と話し手は不安になります。

結果、会話は盛り下がってしまうのです…。

覚えておいてください。

会話では反応が薄い「よくわからない人」が一番嫌われます!

芸人ばりのオーバーリアクションはやらなくて大丈夫ですが、

- 相槌を打つ

- うなずく

- 話のヤマ場で笑う

これらの反応を通して

「ちゃんと聞いてますよ~」

「あなたの話に興味ありますよ~」

というメッセージをしっかり届けられる人になりましょう。

コツはこちらの記事で詳しく解説します。

「反応がいい人」になるだけで、聞き上手への道は半分クリアしたも同然です!

聞き上手は、テンションを合わせる人である

「どんな言葉をかけるか」ももちろん重要ですが、忘れてはいけないのが「どんな態度で聞くか」です。

ちょっと想像してみてください。

例えば、あなたがず〜っと憧れていた仕事への転職がついに決まったとします。

この喜びを伝えたくて、友人を飲みに誘って報告しました。

ところが、それを聞いた友達が興味なさそうな顔で

なんて言ってきたら…?

「なんだよその態度は!もうちょっと一緒に喜んでくれてもいいじゃん!」

と不満に思うはずです。

やっぱりこういうときは、とびきりの笑顔で

って、一緒にはしゃいでほしいですよね?

テンションを合わせることは強力な共感表現になります。

だから好かれる聞き上手は、相手のテンションに合わせて話を聞きます。

- 相手が喜んでいるなと思ったら、自分も笑顔になってウキウキなテンションで話を聞く

- 相手が悩んでいるなと思ったら、自分も真剣な顔になってしんみり気分で話を聞く

たとえ気の利いた言葉が言えなくても、これだけで相手は「気持ちをわかってもらえた!」と大きな喜びを感じてくれます。

聞き上手は、想像力豊かな人である

聞く力と想像力には、密接な関係があります。

例えば、話の内容を頭の中でイメージすることで、質問したいことが浮かびやすくなります。

【例①】

↑頻繁に荷物が届く場面を想像することで質問が生まれる!

また、相手の気持ちを想像しながら聞くことで、より気持ちのこもった共感ができるようになります。

【例②】

↑洋服を買うときの気持ちを想像することで共感できる!

相槌が聞き方の基本技だとしたら、質問と共感はまさに必殺技とも呼べるスキルです。

この二つがうまい聞き上手は、間違いなく想像力に長けています。

聞き上手になるには想像力を鍛えましょう。

想像力を鍛える方法としては、「小説を読むこと」がオススメです。

小説には絵がないので、登場人物の動きや情景を頭の中でイメージしながら読み進める必要があります。

これが想像力アップのトレーニングになるんですね。

僕もコミュ障克服を決意したと同時に小説を読みはじめ、多い年には年間50冊以上読んでいました。

今も年間20冊以上は必ず読んでいます。

そんな僕だから断言しますが、読書はコミュ力アップにガチでオススメです!

コツはこちらで詳しく解説しています。

聞き上手は、似た者同士をアピールする人である

有名な心理学の法則で『類似性の法則』というものがあります。

自分と共通点を持つ人に親近感を持つ心理作用で、「性別」「出身地」「学歴」「考え」「言動」などあらゆる属性に対して働く。

まぁ、当たり前のことですよね(^_^;)

ただ、当たり前だからこそ、その効果も折り紙付きです。

聞き上手な人は、相手との共通点を見つけたらすかさず食いつきます。

「わかる~!」

「あ、一緒です!」

「私もそれ好きですよ!」

って。

会話が苦手な人は消極的なので、せっかく共通点を見つけても遠慮してスルーしてしまいがち。

ぜひ今日からは、ちょっと大げさ目に食いついてみましょう!

こういう小さなことの積み重ねが信頼を生み、相手は心を開いてくれるようになるのですよ。

聞き上手は、適度に話す人である

聞き上手を目指す人の中には、会話の最初から最後までひたすら聞き役に徹しようとする人がいます。

でも、いくら聞き上手が好かれるとはいえ、100%聞き役になってしまうのは逆に問題アリ!

なぜなら人は、「よく知らない人」が相手だと心にブロックがかかってしまうから。

逆の立場で考えてみましょう。

あなたは、初対面の人やよく知らない人に対して、自分の本音や悩み事といった「深い話」を躊躇なく打ち明けることができるでしょうか?

…おそらく無理ですよね?

深い話も打ち明けてもらえる関係になるには、「私の人となりをある程度知ってもらうこと」が絶対条件です!

ちなみに、自分の話をすることには、聞き上手になるうえで3つのメリットがあります。

- 自分に興味を持ってもらうキッカケになる(興味をもってもらえれば会話量は自然と増える)

- まずは自分からオープンになることで、相手もオープンになって色々話してくれる(自己開示の返報性)

- 自分の話をすることで共通点が見つかりやすくなり、好意につながる(類似性の法則)

「話す」と「聞く」ってどうにも対極のイメージがありますが、じつは話すことは、聞き上手になるうえでも欠かせない行為なのです。

「話す」と「聞く」の割合は、おおよそ3:7を目指しましょう。

聞き上手は、真っ向から否定しない人である

物事に対する意見や価値観は人それぞれ違います。

そして100%の正解がないものなので、私にとっては私の価値観が正解だし、相手にとっては相手の価値観が正解です。

100%の正解がない以上、こちらの意見を押し付けたり、相手を正そうとする行為は無意味です。

そんなことをしても「この人には何を言ってもムダなんだな…」と思われ、心を閉ざされるのが関の山。

信頼される聞き上手になるには、違いを見つけても「否定しない」「押し付けない」「論破しない」が鉄則です。

意見が食いちがったときは、

- 「私はなぜそう考えているか」を伝える

- 「相手はなぜそう考えているか」を聞き出し理解を示す

この2つを実践して相互理解を深めていきましょう。

違う意見もよくよく聞いてみると

「なるほど、そう言う考え方もあるのか!」

と新しい発見につながったりして、維迎と楽しかったりするものです。

- 同じところは、同じである喜びを分かちあう

- 違うとことは、違いを理解する過程を楽しむ

これが聞き上手として理想のスタンスだと僕は思います。

同じところ、違うところ、両方楽しめるんだから最強ですね♪

聞き上手は、相手に興味を持つ人である

相手に興味がある方が、聞き方にも熱が入ります。

つっこんで聞いてみたいことが次々出てきます。

逆に興味が持てなければ、いくら反応をよくすることが大切だと知っていても、どんどんあいづちは適当になってしまいます…。

そんなあなたに、とっておきのコツをお伝えします。

それは、「人間性を引き出す質問をすること」!

知らない人に興味を持てないのって、正直フツーのことだと思います。

だから少しでも興味を持てそうな人と会話する時には、ぜひ質問を使って「その人ならではの話」を引き出していきましょう。

するとあなたは、当たり前の事実に気がつくはずです。

「全く同じ人間は一人もいない」ということに。

この気づきが他人に興味を持つ入り口です。

聞き上手は疲れる…けど間違いなく好かれる!

聞き上手の特徴を一通り見てきました。

「色々やることあるんだな〜」

と感じたのではないでしょうか?

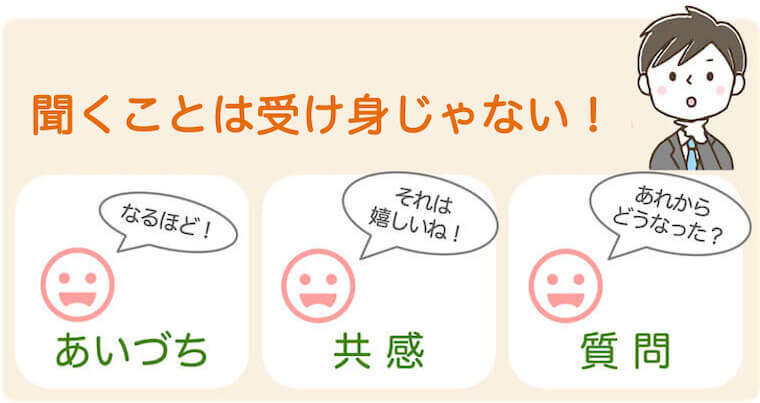

そう、「話を聞く」ってどうしても受け身の印象がありますが、実は話すことと同じくらい積極的なコミュニケーションの姿勢が求められる立場なのです。

だから集中して話を聞くと、メチャメチャ好かれます!

もし今、あなたが「話すよりずっと聞いてるほうが楽だな〜」と思っているのであれば、それは好かれる聞き方ができていないのかもしれません…。

そして、ときにクタクタになるほど聞いてあげるからこそ、

- 心から信頼される

- 周りの人から愛される

- 有益な情報が集まる

- 異性からもモテる

といった大きなメリットを授かることができるのです。

聞きすぎてグッタリ疲れてしまわないよう、

- 自分なりのリラックス法を持つ

- 集中どころを決める

など、疲れを軽減させる術を持つことも大切ですよ!

内向的な僕たちが目指すべきゴールは、間違いなく「話し上手」ではなく「聞き上手」です。

そして自己主張が苦手な僕たちは、必ず聞き上手に向いています。

これから心地いい人間関係を築いていきたいと思うなら、紹介した7つのことを心がけていきましょう!

まとめ

- 反応をはっきり返す

- 話し手にテンションを合わせる

- 想像力を使って聞く

- 共通点をアピールする

- 適度に自己開示する

- 意見の違いを否定しない

- 相手に興味を持つ

当ブログの管理人・みやたさとしは、コミュ障によりそう話し方教室を運営しています。

この無料動画では、教室でお伝えしているたくさんのノウハウの中から2つのスキルを厳選して紹介!

コミュ障な方でも今日から簡単にできることです。

そして簡単にもかかわらず、今よりカクジツに会話が続くようになります!

ぜひ活用してみてください^^

しつこく勧誘メールが届くことはございません

安心してご登録ください