元コミュ障のコミュニケーション講師 みやたさとし です。

今回は、会話が苦手なコミュ障さんにぜひとも知ってほしい「会話の大原則」をお伝えします。

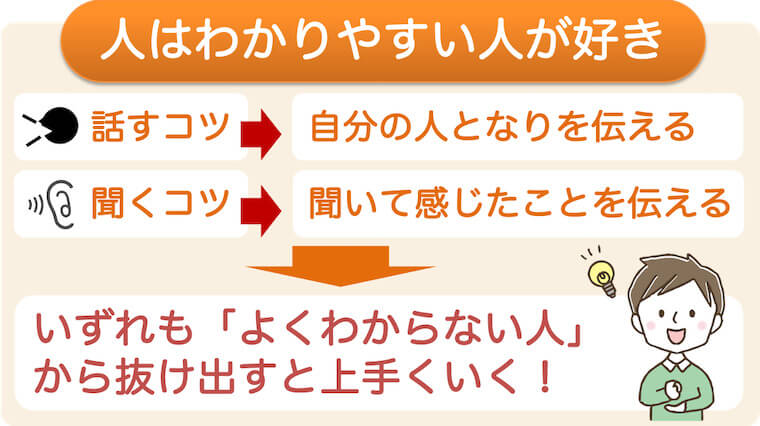

それは、「人は『わかりやすい人』が好き」です。

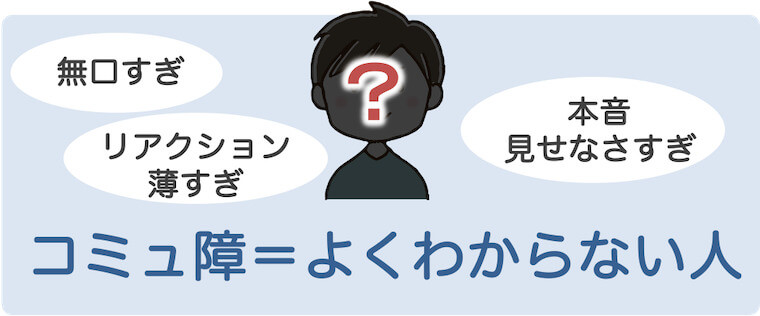

コミュ障さんはコミュニケーション量が少なすぎるせいで

- 無口すぎてどんな人がよくわからない

- 黙っているから何を考えているかわからない

- リアクションが薄すぎてどう思っているのかわからない

- 私のことを好意的に思ってくれているのかがよくわからない

などと思われてしまいがち。

だから会話が盛り上がらないし、人間関係もうまくいきません…。

今からこの原則について詳しくお話しするので、いい人間関係が築けなくて困っているコミュ障さんは、ぜひご一読ください!

コミュ障さんに決定的に足りないもの

今でこそコミュニケーション講師を仕事にしている僕ですが、10年ほど前まではひどいコミュ障でした。

職場では孤立し、真冬でも一人公園のベンチでコンビニ飯を食べたり…、

休日に会う友達もいないから、仕事のストレス発散に洋服を買い漁ったり…、

女性の前だと何もしゃべれないから、彼女いない歴=年齢で…。

「今日は一度も笑わなかったんじゃないか」って日のほうが多いくらい、人と関わらず孤独な人生を送っていました(~_~;)

もしかしたら、あなたも今同じような状況かもしれませんね。

なぜコミュ障だと、人から好かれにくくなってしまうのでしょう?

会話が苦手なコミュ障さんに、決定的に足りないものって何でしょう。

明るいノリ?

面白おかしく話せる話力?

多彩な趣味と知識を身につけて話題豊富な人になること?

もちろん、それらもあったほうが有利かもしれません。

ただ、世の中の楽しく会話している人すべてがこれらを持ちあわせているかというと…?

間違いなく持っていない人が大半でしょう。

つまり、もっと根本的に大事なことがあるということです。

それは、「あなたをオープンにすること」です!

「よくわからない人」から抜けだそう!

会話が苦手なコミュ障さんには、「自分自身のさらけ出し」が圧倒的に足りていません。

そのせいで

- 口数が少なすぎて、どんな人か「よくわからない」

- 当たりさわりのない話しかしないから、本心が「よくわからない」

- 話しかけても反応が薄いから、何を考えているのか「よくわからない」

といった、良くない印象を持たれてしまいます。

そう、「よくわからない」んですよ。

コミュ障だと好かれないのは、「よくわからない人」だから!

あなたの会話が楽しくないのは、「よくわからない人」だから!

これに尽きます。

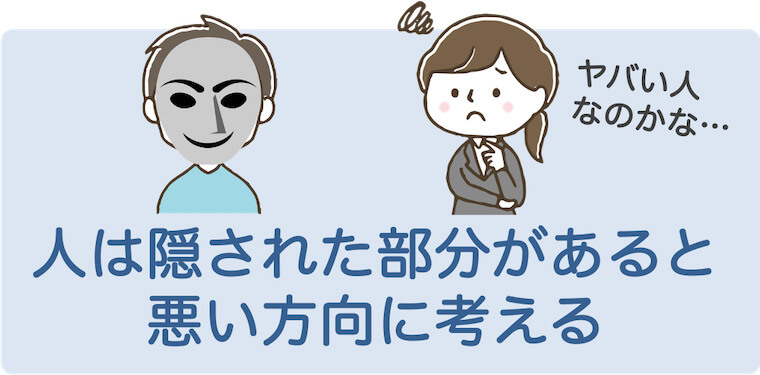

実は、人はよくわからない部分があると、だいたい悪い方向に考えてしまうものなのです。

この心理を「警戒仮説」と呼びます。

例えば、初対面の人が仮面をかぶってきたら?

その仮面を執拗に取ろうとしなかったら?

あなたはどう思うでしょうか。

それとも、顔を見られたら困るヤバい人とか?

ひょっとして危害を加えられちゃうかも…!?

などと悪いほうに想像したのではないでしょうか。

少なくとも「仮面をとったら、私の大好きな佐藤健くんかも!?」なんておめでたいことを考えた人はいないはずです(^_^;)

コミュ障なあなたにも、同様のことが起こっています。

- 無口すぎる → 会話する気ないのかな?機嫌が悪いのかな?

- 感情表現しない → 人間らしい感情が欠けてるのかな?

- 本音を見せない → 私が嫌いで壁を作ってるのかな?

- 話しかけても反応が薄い → 聞く気ないのかな?それともわざと無視してる?

このように、周りの人たちは悪い方向に考えて不安になってしまいます。

わざわざ不安になる人と一緒にいたいとは思いませんよね。

だから「よくわからないコミュ障さん」の元には、人が寄り付かなくなってしまうのです…。

逆に人は「よく知っている人」や「わかりやすい人」が好きなもの。

「まったく素性がわからない人」よりも「どこに住んでいて、どんな仕事をしていて、何が趣味なのかも知っている人」のほうが一緒にいて安心できます。

「何を考えているのかわからない人」よりも「今どんな気持ちでいるのかがわかりやすい人」のほうが余計なストレスを抱えず会話できます。

もちろん全てをオープンにする必要はありませんが、自分をさらけ出すことは人間関係を築く土台です。

「よくわからない人からの脱出」は、コミュ障改善の最重要課題として取り組みましょう!

話し方のコツは「人がらオープン」

では、「よくわからない人」から抜け出すにはどうすればいいのでしょう?

コミュ障さんに今日から意識してほしい2つのことをお伝えします!

まず一つ目は、やはり話すことです。

コミュ障さんは自分自身の話をする量が圧倒的に不足しています!

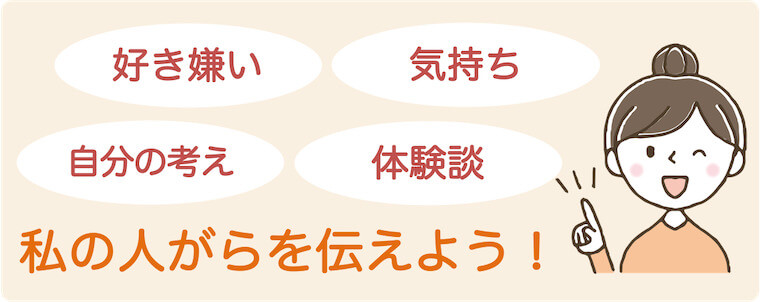

僕はよく主催するコミュニケーション講座の中で「人がらをオープンにしよう!」と伝えています。

人がらと聞くと「性格」を思い浮かべる人が多いと思いますが、それだけではありません。

- プライベートな情報

- 好き嫌い

- 価値観

- 感じた気持ち

- 今までに体験したこと

これらを一括りに「人がら」と呼んでいます。

「その人の人間らしい部分のすべて」なんて言えば、何となく理解できるでしょうか?

と感じてしまった人もいるかもしれませんが、そう難しく考える必要はありません。

- 「今日は暑いから家から出たくないな~」という、ささやかな気持ち

- 「甘いものが好きで、仕事の休憩時間についコンビニでスィーツ買っちゃうんです」という、普段の行動

こんな小さな話で十分です。

「よくわからない人からの脱出」が目的なので、面白おかしく話すとか、オチをつけるとか、お笑い要素も必須ではありません。

これくらいなら、あなたもすぐにできそうだと思いませんか?

書店に行くと「話しのネタ大全」的なタイトルでオモシロ雑学のつまった本がよく売られています。

それらを覚えることに全く意味がないとは言いませんが、雑学を披露する”だけ”で会話が盛り上がることはありません。

もっとあなた自身のことをオープンにしていきましょう!

もし「自分から話を切り出すことができない」という方は

- 相手が振ってくれた話題に関する自分の話をする

から始めてみるのがオススメです^^

次の記事で解説しています。

聞き方のコツは「反応ハッキリ」

「よくわからない人から抜けだそう!」なんて話をすると、とにかく話すことが大切だと感じてしまうかもしれませんね。

けれど、「話し上手は聞き上手」 なんて言葉があるように、聞く力ももちろん大切です。

そして相手の話を聞くうえでも、やるべきことは変わらず「よくわからない人からの脱出」です。

コミュ障さんの聞き方には「反応が小さすぎる」という特徴があります。

反応が小さすぎると相手は

「この人は聞いているのか、いないのか、よくわからないな…」

「反応薄いけど、私の話がつまらないのかな…」

などと不安に感じ、どんどん口数が少なくなってしまいます。

だから会話がすぐに終わってしまうし、プライベートなことを打ち明けてもらえず仲も深まりません…。

これを解決するには、

- きちんと聞いていることを態度で示す

- 話を聞いての感想や、あなたの考えを伝える

- 相手の気持ちに共感し、それを言葉で伝える

この3つが大切です。

まずは簡単にできる「あいづちを打つ」だけでも十分です。

ただボーっと聞くのではなく、しっかり反応を返していきましょう。

「聞き上手=反応がいい人」です!

あいづちのコツ、共感のコツはこちらの記事で解説しています。

まとめ

- コミュ障が好かれないのは、「よくわからない人」と思われ距離を置かれてしまうから

- 話すときのコツ→ 自分の人がら(好み、気持ち、体験談など)を伝える

- 聞くときのコツ→ リアクションをはっきり返して興味や感想を伝える

ぜひできるところから始めてみてください^^

当ブログの管理人・みやたさとしは、コミュ障によりそう話し方教室を運営しています。

この無料動画では、教室でお伝えしているたくさんのノウハウの中から2つのスキルを厳選して紹介!

コミュ障な方でも今日から簡単にできることです。

そして簡単にもかかわらず、今よりカクジツに会話が続くようになります!

ぜひ活用してみてください^^

しつこく勧誘メールが届くことはございません

安心してご登録ください